Ingrese una palabra o frase en cualquier idioma 👆

Idioma:

Traducción y análisis de palabras por inteligencia artificial ChatGPT

En esta página puede obtener un análisis detallado de una palabra o frase, producido utilizando la mejor tecnología de inteligencia artificial hasta la fecha:

- cómo se usa la palabra

- frecuencia de uso

- se utiliza con más frecuencia en el habla oral o escrita

- opciones de traducción

- ejemplos de uso (varias frases con traducción)

- etimología

Qué (quién) es Фёдоров - definición

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА

Федоров; Фёдоров И.; Федоров И.; Фёдоров В.; Федоров В.; Фёдоров А. В.; Федоров, Фёдор; Федоров Ф.; Фёдоров Ф.; Федоров, Федор; В. И. Федоров; В. И. Фёдоров; Федоров В. И.; Фёдоров В. И.; Фёдоров А. А.; А. А. Фёдоров; Федоров, Илья

Фёдоров

I

Александр Александрович [р. 24.11(7.12).1906, Тверь, ныне г. Калинин], советский ботаник, член-корреспондент АН СССР (1964). Член КПСС с 1942. Брат Андрея Александровича Федорова (См. Фёдоров). Окончил Тверской педагогический институт (1929). В 1929-34 работал в Сухумском и Ленкоранском отделениях Всесоюзного института растениеводства. С 1934 в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР (с 1947 заместитель директора, в 1962-76 директор). Основные труды по морфологии (в т. ч. по тератологии) растений (соавтор "Атласа по описательной морфологии высших растений": "Лист", 1956; "Стебель и корень", 1962; "Цветок", 1975), по ботаническому ресурсоведению, по систематике цветковых растений. Главный редактор 6-томного издания "Жизнь растений" (т. 1, 1974 -). Награжден 4 орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями. Премия им. В. Л. Комарова АН СССР (1957).

Соч.: Тератология и формообразование у растений, М. - Л., 1958; "Ботаническое ресурсоведение как наука и его положение в системе научных знаний", "Растительные ресурсы", 1966, т. 2, в. 2.

Лит.: Лебедев Д. В., Соколов П. Д., Александр Александрович Федоров. (К 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности), "Ботанический журналу, 1977, т. 62, № 2 (лит.).

II

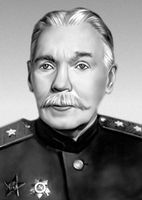

Алексей Федорович [р. 17(30).3.1901, с. Лоцманская Каменка, ныне Октябрьский район г. Днепропетровска], советский государственный и партийный деятель, один из организаторов партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 1941-45, дважды Герой Советского Союза (18.5.1942 и 4.1.1944), генерал-майор (1943). Член КПСС с 1927. Родился в крестьянской семье. С 1920 в Красной Армии. С 1924 работал на строительстве железной дороги. После окончания Черниговского строительного техникума (1932) на профсоюзной и партийной работе. С 1938 1-й секретарь Черниговского обкома КП (б) У. С сентября 1941 1-й секретарь Черниговского, с марта 1943 и Волынского подпольных обкомов КП (б) У, одновременно командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, действовавшего на Украине, в Белоруссии, Брянской и Орловской обл. РСФСР. В 1944-1949 1-й секретарь Херсонского, с 1950 - Измаильского, с 1952 - Житомирского обкомов КП Украины. С 1957 министр социального обеспечения УССР. Член ЦК КП Украины с 1938. Депутат Верховного Совета СССР 1-9-го созывов. Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 др. орденами, а также медалями.

Ф. - автор книг "Подпольный обком действует" (кн. 1-2, 1949), "Последняя зима" (1965).

Лит.: Советские партизаны, М., 1961; Бычков Л. Н., Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945, М., 1965.

А. Ф. Фёдоров.

III

Андрей Александрович [р. 17(30).10.1908, Тверь, ныне г. Калинин], советский ботаник, член-корреспондент АН СССР (1970). Член КПСС с 1952. Брат Александра Александровича Федорова (См. Фёдоров). Окончил Тверской педагогический институт (1929). В 1929-35 работал в Сухумском отделении Всесоюзного института растениеводства, в 1935-43 в Армянском филиале АН СССР, в 1943-45 в АН Армянской ССР, с 1945 в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде (с 1963 заведующий лабораторией). Основные труды по систематике цветковых растений, по флоре СССР и зарубежных стран, по истории флоры. Редактор и соавтор "Флоры Европейской части СССР" (т. 1 -, 1974 -), соавтор и консультант (от СССР) "Флоры Европы" (т. 1-4, 1964-76). Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Соч.: История высокогорной флоры Кавказа в четвертичное время,.., в сборнике: Материалы по четвертичному периоду СССР, т. 3, М., 1952; О флористических связях Восточной Азии с Кавказом, в кн.: Материалы по истории флоры и растительности СССР, т. 3, М. - Л., 1958; Диптерокарповый экваториальный влажнотропический лес Цейлона, "Тр. Моск. общества испытателей природы. Отдел биологический", 1960, т. 3.

IV

Афанасий Игнатьевич (30.7.1926, Харбалахский наслег Верхневилюйского района Якутской АССР, - 19.4.1959, Москва), якутский советский писатель. В 1949-51 учился в Литературном институте им. М. Горького в Москве. Работал учителем. Печатался с 1947. В пьесе "Вперёд" (1948) изображена послевоенная жизнь якут. колхозов. Автор повестей о современниках - "Крутой подъём" (1958), "Неувядающие ветви" (1959), рассказов и очерков, пьес, в том числе "Три берёзы" (1950).

Соч.: Талыллыбыт айымньылар, т. 1-2, Якутскай, 1961-62; в рус. пер. - Я не забуду тебя, Уренча, Якутск, 1964.

Лит.: Очерк истории якутской советской литературы, М., 1970.

V

Василий Дмитриевич (р. 23.2.1918, Кемерово), русский советский поэт. Член КПСС с 1945. Окончил Литературный институт им. М. Горького (1950). Печатается с 1944. Автор сборников стихов: "Лирическая трилогия" (1947), "Лесные родники" (1955), "Третьи петухи" (1966), "Седьмое небо" (1968; две последние удостоены Государственной премии РСФСР им. М. Горького, 1968), "Крылья на полдень" (1971), "Книга любви и веры" (1974), поэм "Ленинский подарок" (1954), "Проданная Венера" (1958) и др., драмы в стихах "Золотая жила" (1958), повестей "Зрелость" (1953) и "Добровольцы" (1955), книги "Наше время такое... О поэзии и поэтах" (1973). Наряду с пейзажной и любовной лирикой в поэзии Ф. большое место занимают стихи, посвящены прославлению советского человека, его трудовых и ратных подвигов. Выступает со статьями о поэзии. Награжден 2 орденами.

Соч.: Собр. соч., т. 1-3, М., 1975-76.

Лит.: Еремин В., Василий Федоров, М., 1969; Денисова И., За красоту времен грядущих. Поэзия В. Федорова, М., 1971: её же. Жажда истины и красоты, "Литературное обозрение", 1974, № 9.

VI

Василий Федорович (1802-24.3.1855), русский астроном. Окончил Дерптский (ныне Тартуский) университет (1827). С 1837 профессор, а в 1843-1847 ректор Киевского университета. В 1832-37 определил географические координаты ряда пунктов в Западной Сибири. Основатель и первый директор Киевской университетской обсерватории. Принимал участие в наблюдении полных солнечных затмений 1842 и 1851.

Соч.: О солнечном затмении, бывшем 26 июня 1842 года в Чернигове, "Журнал Министерства народного просвещения", 1842, ч. 35, отд. 2, с. 154-64.

VII

Виктор Степанович [р. 16(29).5.1912, Армавир], советский государственый и партийный деятель, кандидат технических наук (1937), Герой Социалистического Труда (1944). Член КПСС с 1939. Из рабочих. Окончил Грозненский нефтяной институт (1932). В 1937-40 заведующий кафедрой Грозненского нефтяного института, директор Грозненского нефтяного НИИ. В 1940-46 на ответственной работе в нефтяной промышленности, управляющий трестом, начальник Грозненского нефтекомбината, начальник объединения "Грознефтезаводы". В 1946-57 заместитель министра, 1-й заместитель министра нефтяной промышленности СССР. С 1958 председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по химии. С 1963 1-й заместитель председателя Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР. В 1964-65 председатель Государственного комитета нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР - министр СССР. С 1965 министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Кандидат в член ЦК КПСС с 1961. Член ЦК КПСС с 1976. Депутат Верховного Совета СССР 5-9-го созывов. Государственная премия СССР (1948, 1952). Награжден 5 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.

VIII

Владимир Григорьевич [3(15).5.1874, Петербург, - 19.9.1966, Москва], советский учёный и конструктор, основоположник отечественной школы автоматического стрелкового оружия, профессор (1940), генерал-лейтенант инженерно-техничесой службы (1943), Герой Труда (1928). В 1900 окончил Михайловскую артиллерийскую академию и был назначен в артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления. Сконструировал автоматические винтовки калибра 7,62 мм (1912), калибра 6,5 мм под патрон собственной конструкции (1913), первый в мире автомат под винтовочный патрон калибра 6,5 мм (1916). Автоматическое оружие Ф. применялось в 1-й мировой и Гражданской войнах. После Октябрьской революции, в 1918-31, - директор и технический директор первого сов. завода, выпускавшего автоматы его системы. В 1921 организовал и возглавил проектно-конструкторское бюро на заводе по автоматическому стрелковому оружию. В 1931-33 - консультант по стандартизации в оружейно-пулемётном тресте. Затем опубликовал несколько работ, а в 1942-46 - консультант по стрелковому оружию в Наркомате и министерстве вооружения. С 1946 по 1953 - действительный член Академии артиллерийских наук. Научный руководитель В. А. Дегтярева (См. Дегтярёв), Г. С. Шпагина, С. Г. Симонова и др. Автор научных трудов по истории, проектированию, производству и опыту боевого применения стрелкового оружия. Награжден 2 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Автоматическое оружие, СПБ, 1907; Основания устройства автоматического оружия, в. 1, М., 1931; Эволюция стрелкового оружия, ч. 1-2, М., 1938-39; Оружейное дело на грани двух эпох, ч. 1-3, Л. - М., 1938-39; История винтовки, М., 1940.

Лит.: Глотов И. А., Владимир Григорьевич Федоров (к 90-летию со дня рождения), "Военно-исторический журнал", 1964, № 5: Болотин Д. Н., Советское стрелковое оружие за 50 лет, Л., 1967.

И. А. Глотов.

В. Г. Фёдоров.

IX

Геннадий Александрович [р. 5(18).8.1909, с. Троицко-Печорск, ныне Коми АССР], коми советский писатель. Член КПСС с 1946. Окончил Литературный институт им. М. Горького (1940). Участник Великой Отечественной войны 1941-45. Автор повести "Деревенское утро" (1932) о зарождении колхозного движения, повестей "В дни войны" (1952) и "Марийка" (1960). В романе "На заре" (ч. 1-3, 1959-62; рус. перевод под названием "Когда наступает рассвет", 1966) воссоздан образ героини Гражданской войны Домны Каликовой. Награжден орденом "Знак Почёта" и медалями.

Соч.: Повестьяс да рассказъяс, Сыктывкар, 1955.

Лит.: Писатели Коми АССР, 2 изд., Сыктывкар, 1970.

X

Евгений Константинович [р. 28.3(10.4). 1910, Бендеры, ныне Молдавской ССР], советский геофизик, государственный и общественный деятель, академик (1960; член-корреспондент, 1939), главный учёный секретарь Президиума АН СССР (1959-62), Герой Советского Союза (1938). Член КПСС с 1938. Окончил ЛГУ (1932). В 1932-38 научный сотрудник полярных станций (в т. ч. первой дрейфующей станции "Северный полюс-1", 1937-38). Директор Арктического научно-исследовательского института (1938-39). Начальник Гидрометеослужбы СССР (в 1939-47 и 1962-74). В 1947-55 работал в Геофизическом институте АН СССР. Организатор и директор (1956-69 и с 1974) института прикладной геофизики Гидрометеослужбы СССР. Основные труды по исследованию геофизических полей в Арктике, водного баланса облаков, искусственного воздействия на метеорологические процессы, по изучению высоких слоев атмосферы с помощью искусственных спутников Земли, загрязнения окружающей среды. Государственная премия СССР (1946, 1969). Ф. был председателем Антифашистского комитета советской молодёжи, член Пагуошского комитета. Вице-президент Всемирной метеорологической организации (1963-71). С 1965 заместитель председателя Сов. комитета защиты мира, член Президиума Всемирного Совета Мира (1970-76), депутат Верховного Совета СССР 1-го и 9-го созывов. Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 6 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Глобальные исследования атмосферы и прогноз погоды, М., 1971; Взаимодействие общества и природы, Л., 1972.

Е. К. Фёдоров.

XI

Евгений Петрович [р.15(28).12.1911, Стрельна, ныне Ленинградского горсовета], дважды Герой Советского Союза (7.4.1940 и 29.6.1945), генерал-майор авиации (1957). Член КПСС с 1932. В Советской Армии с 1930. Окончил военную школу лётчиков в Оренбурге (1933) и Военно-воздушную академию (1948). Во время сов.-финл. войны 1939-40 командир эскадрильи в бомбардировочной авиации, совершил 24 боевых вылета. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 командир эскадрильи 98-го дальнебомбардировочного и 750-го (позже 3-го гвардейского) авиационных полков, с 1943 заместитель командира 2-й бомбардировочной авиадивизии Дальнего действия. Участвовал в Московской, Ленинградской, Сталинградской битвах, в освобождении Польши, Венгрии и взятии Берлина, совершил 178 боевых вылетов. После войны на командных должностях в высших военно-учебных заведениях и войсках. С 1958 в запасе. Награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Красной Звезды и медалями. Бюст Ф. установлен в Ленинграде.

Е. П. Фёдоров.

XII

Евграф Евграфович [8(20).11.1880, Петербург, - 19.7.1965, Москва], советский климатолог, член-корреспондент АН СССР (1946). Сын Е. С. Федорова (См. Фёдоров). Окончил Петербургский университет (1909). С 1910 работал в Главной физической (с 1924 - геофизической) обсерватории (в 1911-32 - в Магнитно-метеорологической обсерватории в Павловске, затем - в Агрогидрометеорологическом институте), с 1933 до 1951 - в институте географии АН СССР. Основные труды по облачности и солнечной радиации; в 20-х гг. разработал основы климатологии комплексной (См. Климатология комплексная). Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями.

XIII

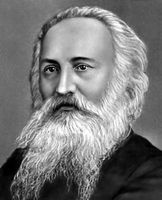

Евграф Степанович [10(22).12.1853, Оренбург, - 21.5.1919, Петроград], один из основоположников современной структурной кристаллографии, геометр, петрограф, минералог и геолог, академик Российской АН (1919). Родился в семье военного инженера. Окончил в 1872 Военно-инженерное училище. В 1874 после кратковременного пребывания в сапёрной части стал вольнослушателем Медико-хирургической академии, а затем студентом химического отделения Технологического института. В 1880, заинтересовавшись кристаллографией, поступил в Горный институт в Петербурге (окончил в 1883). Работая с 1885 в Геологическом комитете, проводил геологические исследования Северного Урала (1885-90). В 1894 был горным инженером на Турьинских рудниках Урала. В 1895 избран профессором Московского с.-х. института. После революционных событий 1905 стал первым выборным директором Горного института в Петербурге; вторичное избрание в 1910 Ф. на этот пост было отменено правительством, опасавшимся роста революционных настроений среди студенчества и считавшим, что деятельность Ф. этому способствует. В 1896 был избран членом Баварской АН, в 1901 - адъюнктом Петербургской АН, из которой, не встретив поддержки в организации минералогического института, Ф. в 1905 ушёл.

К работе над своим первым большим трудом "Начала учения о фигурах" (1885) приступил в возрасте 16 лет. Этот фундаментальный труд содержал идеи большинства последующих открытий Ф. в геометрии и кристаллографии. В частности, здесь приводятся т. н. параллелоэдры - выпуклые Многогранники, которые Ф. положил в основу своей теории строения кристаллов. В 1885-90 он выполнил серию работ по структуре и симметрии кристаллов (См. Симметрия кристаллов), завершившуюся классическим трудом "Симметрия правильных систем фигур" (1890). В нём приведён первый вывод 230 пространственных групп (См. Пространственная группа) симметрии (т. н. федоровских групп; почти одновременно они были также выведены нем. математиком А. Шёнфлисом. Переписка Ф. и Шёнфлиса содержала взаимные консультации по выводу пространственных групп симметрии (впоследствии Шёнфлис опубликовал письмо, в котором подтверждал приоритет Ф.).

Параллельно с разработкой фундаментальных вопросов кристаллографии Ф. работал над созданием универсального теодолитного метода в гониометрии и кристаллооптике. В 1889 предложил проект двукружного (теодолитного) Гониометра для измерения углов на кристаллах, а также новый способ изображения кристаллов при помощи стереографической сетки. В 1891 он изобрёл универсальный оптический столик (Федорова столик (См. Фёдорова столик)), который дал возможность рассматривать под микроскопом кристалл по различным направлениям и производить измерения его оптических констант. Универсальный теодолитный метод был впервые описан Ф. в монографии "Теодолитный метод в минералогии и петрографии" (1893) и завоевал признание во всём мире.

Более поздние его работы в области кристаллографии посвящены разработке кристаллохимического анализа - метода определения состава кристаллических веществ по результатам гониометрических исследований. Работы по кристаллографии обобщены им в "Курсах кристаллографии" (1891, 1897, 1901).

В последний период жизни разрабатывал некоторые вопросы "новой геометрии", в которой вместо точки в качестве основного элемента берутся круги, шары, векторы, плоскости и др. геометрические образы. Особенность её - существование систем n-мepных измерений - Ф. использовал для изображения кристаллических структур, многокомпонентного состава сложных химических соединений и пр.

В теоретической петрографии и минералогии Ф. были выведены соотношения между валовым химическим составом глубинных пород и содержащимися в них минералами; разработана классификация и номенклатура горных пород; дан способ графического изображения химических составов пород и сложных минералов (слюды, хлоритов, турмалинов) с помощью т. н. "федоровского химического тетраэдра". Ф. изучил и описал многие природные и искусственные кристаллы, установил несколько новых минеральных видов и горных пород, выдвинул идею последовательного выделения минералов из магмы с отсортировкой по удельному весу (1896-99).

Ф. принадлежат также труды по описательной и физической геологии, рудным месторождениям и др. вопросам геологии, посвященные Уралу, побережью Белого моря и др.

Идеи Ф. получили развитие в трудах его учеников - В. В. Никитина, А. К. Болдырева, А. Н. Заварицкого и др. На долю Ф. выпало редкое для учёного счастье - увидеть реализованными свои теоретические идеи. Установленные с помощью рентгеновского структурного анализа атомные структуры кристаллических веществ (в частности, минералов) строго подчинялись федоровским группам симметрии.

В 1944 в АН СССР учреждена премия им. Е. С. Федорова.

Соч.: Начала учения о фигурах, [М.], 1953; Симметрия и структура кристаллов. Основные работы, [М.], 1949 (лит.).

Лит.: Шафрановский И. И., Е. С. Федоров, великий русский кристаллограф, М., 1945(лит.); его же, Е. С. Федоров, М. - Л., 1951; Кристаллография. Сб., в. 3, Л., 1955; Труды института истории естествознания и техники, в. 10, М., 1956, с. 5-84; Универсальный столик Е. С. Федорова. [Сб.], М., 1953.

И. И. Шафрановский.

Е. С. Фёдоров.

XIV

Иван, Иван Федоров Москвитин [около 1510-5(14).12.1583, Львов, похоронен в Онуфриевом монастыре], основатель книгопечатания в России и на Украине. Был дьяконом церкви Николы Гостунского в Московском Кремле. Вероятно, в 50-х гг. 16 в. работал в т. н. анонимной типографии в Москве. С 19 апреля 1563 по 1 марта 1564 Ф. вместе с Петром Мстиславцем (См. Мстиславец) напечатал "Апостол", ставший первой русской датированной печатной книгой. Предварительно он провёл большую текстологическую и редакторскую работу. "Апостол" обильно орнаментирован. Творчески переработав орнаментальные приёмы школы Феодосия Изографа, Ф. создал т. н. старопечатный стиль. Шрифт Ф. разработал на основе московского полууставного письма середины 16 в. В 1565 Ф. и Мстиславец напечатали в Москве 2 издания "Часовника". В 1566 из-за преследований со стороны осифлянской церковной верхушки им пришлось покинуть Русское государство и переехать в Литву. Новая типография была основана в Заблудове, в имении гетмана Г. А. Ходкевича, где в 1569 были напечатаны "Учительное евангелие", а в 1570 - "Псалтырь" с "Часословцем". Затем Ф. переехал во Львов. Здесь в 1574 он напечатал новое издание "Апостола" со своим послесловием - "Повесть... откуду начася и како сверимся друкарня сия". В том же году он выпустил Букварь - первый русский печатный учебник (см. рис.). Четвёртая типография Ф. основана в Остроге (в имении кн. К. К. Острожского), здесь в 1578 им выпущены азбука, в 1580 - "Новый завет" с "Псалтырью" и алфавитно-предметный указатель "Книжка, собрание вещей нужнейших", в 1580-81 - первая полная славянская Библия (т. н. Острожская библия), в 1581 - "Хронология" Андрея Рымши. Ф. был разносторонним мастером, владевшим многими ремёслами: отливал пушки, изобрёл многоствольную мортиру. В 1909 в Москве открыт памятник Ф. (скульптор С. М. Волнухин).

Лит.: Зернова А. С., Начало книгою печатания в Москве и на Украине, М., 1947; Немировский Е. Л., Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров, М., 1964; его же, Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров, М., 1974; Запаско А. П., Художественное наследие Ивана Федорова, [Львов], 1974; Першодрукар Iван Федоров та його послiдовники на Українi. Збipник документiв, Київ, 1975.

Е. Л. Немировский.

XV

Иван (г. рождения неизвестен - умер 1733), русский мореплаватель. Весной 1731 в составе экспедиции на судне "Св. Гавриил" перешёл из Болынерецка в Нижнекамчатск. В 1732 принял командование судном. Ф. и его спутники, среди которых находился геодезист М. С. Гвоздев, достигли района мыса Дежнева, исследовали острова Ратманова и Крузенштерна. Ф. впервые нанёс на карту американский берег Берингова пролива.

Лит.: Зубов Н. Н., Отечественные мореплаватели - исследователи морей и океанов, М., 1954.

XVI

Михаил Васильевич [30.9(12.10).1898, деревня Стан, ныне Лихославльского района Калининской обл., - 20.3.1961, Москва], советский микробиолог, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956). Окончил Тверской педагогический институт (1926). В 1929 работал в Биологическом институте им. К. А. Тимирязева, в 1929-61 - в Московском с.-х. академии им. К. А. Тимирязева (с 1940 профессор, с 1950 заведующий кафедрой микробиологии). Основные исследования по биосинтезу органических кислот у плесневых грибов, физиологии бактерий, усваивающих молекулярный азот, и по химизму этого процесса. Государственная премия СССР (1952) за монографию "Биологическая фиксация азота атмосферы" (1948). Награжден орденом Ленина и медалями.

Соч.: Почвенная микробиология, М., 1954; Руководство к практическим занятиям по микробиологии, 3 изд., М., 1957; Микробиология, 7 изд., М., 1963.

XVII

Николай Федорович [1828-15(28).12.1906, Москва], русский мыслитель-утопист, представитель русского космизма. Внебрачный сын князя П. И. Гагарина и пленной черкешенки. Учился в Ришельёвском лицее в Одессе. В 1854-68 учительствовал в в уездных городах. В 1874-98 библиотекарь Румянцевского музея. Внёс большой вклад в развитие русского книговедения. Вёл аскетическую жизнь, считал грехом всякую собственность, даже на идеи и книги, и поэтому ничего не опубликовал. Избранные отрывки и статьи Ф. под названием "Философия общего дела" (т. 1, Верный, 1906; т. 2, М., 1913) были изданы его учениками. Усматривая основное зло для человека и смерти, порабощённости его слепой силой природы, Ф. выдвинул идею регуляции природы средствами науки и техники. Высшая цель регуляции - воскрешение предков ("отцов"); путь к нему лежит через овладение природой, переустройство человеческого организма, освоение космоса и управление космическими процессами. Воскрешение, достижение бессмертия мыслится Ф. как "общее дело" человечества, ведущее к всеобщему братству и родству, к преодолению всякой "вражды" - разрыва между мыслью и делом, "учёными" и "неучёными", богатством и бедностью, городом и деревней. Утверждая культ предков как основу истинной религии, Ф. разошёлся с традиционным христианством. Христианскую идею личного спасения Ф. считал противоположной делу всеобщего спасения и потому безнравственной. Социальная утопия Ф. консервативна: она покоится на идеализации патриархально-родственных отношений, противопоставляемых "неродственному" ("небратскому") состоянию цивилизации. Философские идеи Ф. вызывали большой интерес у Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева; с ними связаны научно-философские идеи К. Э. Циолковского. Ф. оказал влияние на литературное творчество А. П. Платонова и Н. А. Заболоцкого.

Соч.: "Фауст" Гёте и народная легенда о Фаусте, в кн.: Контекст. 1975, М., 1977.

Лит.: Кожевников В. А., Н. Ф. Федоров, ч. 1, М., 1908; Петерсон Н. П., Н. Ф. Федоров и его книга "Философия общего дела" в противоположность учению Л. Н. Толстого о "непротивлении" и другим идеям нашего времени, Верный, 1912: Флоровский Г., Пути русского богословия, Париж, 1937; Горький А. М., Еще о механических гражданах, Собр. соч., т. 24, М., 1953; Голованов Л. В., К вопросу об идейных влияниях на К. Э. Циолковского, в кн.: Труды 3-х чтений К. Э. Циолковского..., в. 4, М-, 1969: Львов В., Загадочный старик, Л., 1977; Семенова С. Г., Н. Ф. Федоров (жизнь и учение), альманах "Прометей", 1977, т. 11.

XVIII

Сергей Петрович [11(23).1.1869, Москва, - 15.1.1936, Ленинград], советский хирург, заслуженный деятель науки РСФСР (1928). В 1891 окончил медицинский факультет Московского университета. Ученик А. А. Боброва (См. Боброва аппарат). В 1903-36 профессор, начальник кафедры госпитальной хирургии Военно-медицинской академии и одновременно (1926-33) директор первого в СССР Ленинградского института хирургической невропатологии. Развивал клинико-физиологическое направление. Основные труды - по проблемам хирургии мочевых органов и жёлчных путей. Основоположник отечественной урологии (См. Урология): предложил оригинальные методы диагностики, инструменты и способы операций на почках и мочевыводящих путях [например, впервые (1899) произвёл одномоментную чреспузырную простатэктомию], ввёл специализацию врачей по урологии. Ф. - основатель (1907) и председатель Российского урологического общества, председатель Международного конгресса урологов (Берлин, 1914). В области нейрохирургии и брюшной хирургии предложил новые способы и модификации операций на головном мозге, вегетативной и периферической нервной системе, на кишечнике и жёлчных путях (например, оперативный доступ к жёлчному пузырю - "разрез по Ф."); сконструировал специальный инструментарий для трепанации (См. Трепанация) черепа, зажимы для остановки кровотечения из твёрдой мозговой оболочки, ректоскоп, набор инструментов для операций на жёлчных путях. Впервые в России (1893-94) приготовил противостолбнячную сыворотку. Др. труды Ф. посвящены хирургическому лечению болезней пищевода и лёгких, травматологии и военно-полевой хирургии, онкологии, анестезиологии, переливанию крови. Один из основателей (1921) и редактор первого сов. хирургического журнала "Новый хирургический архив". Первым из сов. хирургов награжден орденом Ленина (1933). Создал школу хирургов (Н. Н. Еланский, И. С. Колесников, П. А. Куприянов, В. Н. Шамов и др.).

Соч.: Атлас цистоскопии и ректоскопии, СПБ, 1911; Хирургия почек и мочеточников, в. 1-6, М. - Л., 1923 - 25; Хирургия на распутьи, М., 1927; Желчные камни и хирургия желчных путей, 2 изд., М. - Л., 1934.

Лит.: Иванова А. Т., С. П. Федоров, М., 1972.

М. Б. Мирский.

С. П. Фёдоров.

XIX

Сергей Филиппович [1(13).7.1896, деревня Ульево Московской губернии, - 6.1.1970, Москва], советский геолог-нефтяник, член-корреспондент АН СССР (1939). Член КПСС с 1919. После окончания Московской горной академии (1924) преподавал там же, в 1934-56 профессор и заведующий кафедрой геологии нефти Московского нефтяного института им. И. М. Губкина; одновременно работал в различных нефтяных научно-исследовательских институтах.

Основные труды по геологии нефти и газа Северного Кавказа и Азербайджана. Разработал методику исследования грязевого вулканизма и составления прогнозных карт для обоснования поисковых работ на нефть и газ. Под руководством Ф. открыто несколько месторождений нефти в Волго-Уральской нефтегазоносной области. Государственная премия СССР (1950, 1952). Награжден орденом Ленина, четырьмя др. орденами и медалями.

Лит.: Тихомиров В. В., Панютина Л. Б., Потери науки, "Изв. АН СССР. Сер. геологическая", 1970, № 12, с. 116-17.

ФЕДОРОВ

Александр Александрович (1906-82) , российский ботаник, член-корреспондент АН СССР (1964). Брат А. А. Федорова. Труды по систематике и морфологии цветковых растений, ботаническому ресурсоведению.

---

Алексей Федорович (р. 1901), один из руководителей партизанского движения в Великую Отечественную войну, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-майор (1943). С 1938 1-й секретарь Черниговского, в 1943-44 Волынского обкомов КП(б) Украины, одновременно командир партизанского соединения.

---

Андрей Александрович (1908-87) , российский ботаник, член-корреспондент АН СССР (1970). Брат А. А. Федорова. Труды по систематике и географии цветковых растений.

---

Борис Григорьевич (р. 1958), российский государственный деятель. С 1980 в Госбанке СССР. С 1987 на научной работе. В июле-декабре 1990 министр финансов РСФСР. В 1991-92 руководитель управления в Европейском банке реконструкции и развития. С 1991 советник президента Российской Федерации. В октябре - декабре 1992 директор Всемирного банка от Российской Федерации. В декабре 1992 - январе 1994 заместитель председателя правительства Российской Федерации, одновременно в 1993 министр финансов.

---

Василий Дмитриевич (1918-84) , русский поэт. Поэма "Проданная Венера" (1958); сборники гражданской и интимной лирики ("Третьи петухи", 1966; "Седьмое небо", 1968; "Стихи", 1978). Государственная премия СССР (1979).

---

Владимир Григорьевич (1874-1966) , конструктор автоматического стрелкового оружия, генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1943), Герой Труда (1928). Автор первого русского сочинения по автоматическому оружию (1907). Создал автомат (1916).

---

Владимир Павлович (1915-43) , летчик-испытатель. Испытания первого ракетопланера с жидкостным ракетным двигателем (РП-318), поршневых истребителей КБ П. О. Сухого, ряда экспериментальных планеров и др. Погиб при испытании самолета.

---

Геннадий Александрович (1909) , коми писатель. Тема труда в повестях "В дни войны" (1952), "Багульник" (1977); романе "Зарница" (1982), рассказах, пьесах; историко-революционном романе "Когда наступает рассвет" (1959-62).

---

Евгений Александрович (1897-1961) , русский писатель. История Урала в романах и повестях (трилогия "Каменный пояс", 1940-53); рассказы, очерки.

---

Евгений Константинович (1910-81) , российский геофизик, академик АН СССР (1960), Герой Советского Союза (1938). В 1937-38 научный сотрудник первой дрейфующей станции "Северный полюс-1". С 1956 первый директор (до 1969) Института прикладной геофизики (ныне носит его имя). Начальник Главного управления гидрометеослужбы при Совете нардных комиссаров (СНК), Совете министров СССР (1939-47, 1962-74). Труды по прикладной геофизике, охране окружающей среды. Государственная премия СССР (1946, 1969).

---

Евгений Петрович (1911-93) , дважды Герой Советского Союза (1940, 1945), генерал-майор авиации (1957). В советско-финляндскую войну в дальнебомбардировочной авиации; 24 боевых вылета. В Великую Отечественную войну в дальнебомбардировочной авиации, заместитель командира дивизии; 178 боевых вылетов.

---

Евграф Евграфович (1880-1965) , российский климатолог, член-корреспондент АН СССР (1946). Сын Е. С. Федорова. Разработал основы комплексной климатологии.

---

Евграф Степанович (1853-1919) , российский ученый, один из основоположников современной структурной кристаллографии и минералогии, создатель научной школы, академик Российской АН (1919). В классическом труде "Симметрия правильных систем фигур" (1890) впервые вывел 230 групп симметрии кристаллов. Положил начало кристаллохимическому анализу. Разработал классификацию и номенклатуру горных пород и метод кристаллографическго исследования с помощью созданного им прибора - т. н. федоровского столика. Труды по петрографии, геологии рудных месторождений, геометрии.

---

Иван (ок. 1510-83), основатель книгопечатания в России и на Украине. В 1564 в Москве совместно с П. Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу "Апостол". Позднее работал в Белоруссии и на Украине. В 1574 выпустил во Львове первую славянскую "Азбуку" и новое издание "Апостола". В 1580-81 в Остроге издал первую полную славянскую Библию ("Острожская библия"). Известен и как пушечный мастер (изобрел многоствольную мортиру).

---

Иван Евграфович (р. 1914), летчик-испытатель, полковник, Герой Советского Союза (1948). Участник войны в Испании, боев на р. Халхин-Гол, советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Во Время Великой Отечественной войны был командиром авиадивизии, лично уничтожил 49 самолетов противника. На испытательной работе в 1945-54, летал на 297 типах самолетов, в т. ч. первых реактивных серии Ла.

---

Иван Петрович (? - 1568) , боярин, влиятельный член правительства в сер. 16 в., конюший с 1547, один из руководителей земской Боярской думы с 1565. Выступил против опричнины. Обвинен в заговоре. По "делу" Федорова казнено ок. 500 человек.

---

Иван Петрович (? - 1568) , боярин, влиятельный член правительства в сер. 16 в., конюший с 1547, один из руководителей земской Боярской думы с 1565. Выступил против опричнины. Обвинен в заговоре. По "делу" Федорова казнено ок. 500 человек.

---

Константин Николаевич (1927-88) , российский ученый, член-корреспондент АН СССР (1987). Основные труды по экспериментальной физике океана и космической океанологии.

---

Николай Васильевич (р. 1958), российский государственный деятель, президент Чувашской Республики (1994). С 1989 старший преподаватель Чувашского государственного университета. В 1990-93 министр юстиции Российской Федерации. С 1995 член Совета Федерации Федерального Собрания.

---

Николай Федорович (1828-1903) , российский религиозный мыслитель-утопист, выдвинул "проект" всеобщего воскрешения умерших ("отцов") и преодоления смерти средствами современной науки ("Философия общего дела").

---

Святослав Николаевич (р. 1927), российский офтальмолог, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1987), член-корреспондент Российской АМН (1982), Герой Социалистического Труда (1987). Первый директор (с 1986) Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" Российской Федерации. Труды по микрохирургии глаза. Золотая медаль им. Ломоносова АН СССР (1987).

---

Сергей Васильевич (1924-69) , Герой Социалистического Труда (1957), полный кавалер ордена Славы (1944, 1945, 1946). В Великую Отечественную войну лейтенант, командир взвода разведэскадрона гвардейской кавалерийской дивизии, отличился в боях при освобождении Чехословакии.

---

Сергей Викторович (р. 1969), российский спортсмен (хоккей с шайбой). Нападающий ЦСКА (1988-90), клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт Ред Уингз)" (с 1990). Один из самых техничных и результативных отечественных легионеров в НХЛ (св. 200 голов).

---

Сергей Петрович (1869-1936) , российский хирург, создатель научной школы, основоположник отечественной урологии, заслуженный деятель науки (1928). Труды по хирургии желчных путей, нейрохирургии и др. Один из первых в России применил эндоскопические методы исследования.

---

Сергей Филиппович (1896-1970) , геолог, член-корреспондент АН СССР (1939). Труды по геологии нефти. Государственная премия СССР (1950, 1952).

---

Алексей Федорович (р. 1901), один из руководителей партизанского движения в Великую Отечественную войну, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-майор (1943). С 1938 1-й секретарь Черниговского, в 1943-44 Волынского обкомов КП(б) Украины, одновременно командир партизанского соединения.

---

Андрей Александрович (1908-87) , российский ботаник, член-корреспондент АН СССР (1970). Брат А. А. Федорова. Труды по систематике и географии цветковых растений.

---

Борис Григорьевич (р. 1958), российский государственный деятель. С 1980 в Госбанке СССР. С 1987 на научной работе. В июле-декабре 1990 министр финансов РСФСР. В 1991-92 руководитель управления в Европейском банке реконструкции и развития. С 1991 советник президента Российской Федерации. В октябре - декабре 1992 директор Всемирного банка от Российской Федерации. В декабре 1992 - январе 1994 заместитель председателя правительства Российской Федерации, одновременно в 1993 министр финансов.

---

Василий Дмитриевич (1918-84) , русский поэт. Поэма "Проданная Венера" (1958); сборники гражданской и интимной лирики ("Третьи петухи", 1966; "Седьмое небо", 1968; "Стихи", 1978). Государственная премия СССР (1979).

---

Владимир Григорьевич (1874-1966) , конструктор автоматического стрелкового оружия, генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1943), Герой Труда (1928). Автор первого русского сочинения по автоматическому оружию (1907). Создал автомат (1916).

---

Владимир Павлович (1915-43) , летчик-испытатель. Испытания первого ракетопланера с жидкостным ракетным двигателем (РП-318), поршневых истребителей КБ П. О. Сухого, ряда экспериментальных планеров и др. Погиб при испытании самолета.

---

Геннадий Александрович (1909) , коми писатель. Тема труда в повестях "В дни войны" (1952), "Багульник" (1977); романе "Зарница" (1982), рассказах, пьесах; историко-революционном романе "Когда наступает рассвет" (1959-62).

---

Евгений Александрович (1897-1961) , русский писатель. История Урала в романах и повестях (трилогия "Каменный пояс", 1940-53); рассказы, очерки.

---

Евгений Константинович (1910-81) , российский геофизик, академик АН СССР (1960), Герой Советского Союза (1938). В 1937-38 научный сотрудник первой дрейфующей станции "Северный полюс-1". С 1956 первый директор (до 1969) Института прикладной геофизики (ныне носит его имя). Начальник Главного управления гидрометеослужбы при Совете нардных комиссаров (СНК), Совете министров СССР (1939-47, 1962-74). Труды по прикладной геофизике, охране окружающей среды. Государственная премия СССР (1946, 1969).

---

Евгений Петрович (1911-93) , дважды Герой Советского Союза (1940, 1945), генерал-майор авиации (1957). В советско-финляндскую войну в дальнебомбардировочной авиации; 24 боевых вылета. В Великую Отечественную войну в дальнебомбардировочной авиации, заместитель командира дивизии; 178 боевых вылетов.

---

Евграф Евграфович (1880-1965) , российский климатолог, член-корреспондент АН СССР (1946). Сын Е. С. Федорова. Разработал основы комплексной климатологии.

---

Евграф Степанович (1853-1919) , российский ученый, один из основоположников современной структурной кристаллографии и минералогии, создатель научной школы, академик Российской АН (1919). В классическом труде "Симметрия правильных систем фигур" (1890) впервые вывел 230 групп симметрии кристаллов. Положил начало кристаллохимическому анализу. Разработал классификацию и номенклатуру горных пород и метод кристаллографическго исследования с помощью созданного им прибора - т. н. федоровского столика. Труды по петрографии, геологии рудных месторождений, геометрии.

---

Иван (ок. 1510-83), основатель книгопечатания в России и на Украине. В 1564 в Москве совместно с П. Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу "Апостол". Позднее работал в Белоруссии и на Украине. В 1574 выпустил во Львове первую славянскую "Азбуку" и новое издание "Апостола". В 1580-81 в Остроге издал первую полную славянскую Библию ("Острожская библия"). Известен и как пушечный мастер (изобрел многоствольную мортиру).

---

Иван Евграфович (р. 1914), летчик-испытатель, полковник, Герой Советского Союза (1948). Участник войны в Испании, боев на р. Халхин-Гол, советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Во Время Великой Отечественной войны был командиром авиадивизии, лично уничтожил 49 самолетов противника. На испытательной работе в 1945-54, летал на 297 типах самолетов, в т. ч. первых реактивных серии Ла.

---

Иван Петрович (? - 1568) , боярин, влиятельный член правительства в сер. 16 в., конюший с 1547, один из руководителей земской Боярской думы с 1565. Выступил против опричнины. Обвинен в заговоре. По "делу" Федорова казнено ок. 500 человек.

---

Иван Петрович (? - 1568) , боярин, влиятельный член правительства в сер. 16 в., конюший с 1547, один из руководителей земской Боярской думы с 1565. Выступил против опричнины. Обвинен в заговоре. По "делу" Федорова казнено ок. 500 человек.

---

Константин Николаевич (1927-88) , российский ученый, член-корреспондент АН СССР (1987). Основные труды по экспериментальной физике океана и космической океанологии.

---

Николай Васильевич (р. 1958), российский государственный деятель, президент Чувашской Республики (1994). С 1989 старший преподаватель Чувашского государственного университета. В 1990-93 министр юстиции Российской Федерации. С 1995 член Совета Федерации Федерального Собрания.

---

Николай Федорович (1828-1903) , российский религиозный мыслитель-утопист, выдвинул "проект" всеобщего воскрешения умерших ("отцов") и преодоления смерти средствами современной науки ("Философия общего дела").

---

Святослав Николаевич (р. 1927), российский офтальмолог, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1987), член-корреспондент Российской АМН (1982), Герой Социалистического Труда (1987). Первый директор (с 1986) Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" Российской Федерации. Труды по микрохирургии глаза. Золотая медаль им. Ломоносова АН СССР (1987).

---

Сергей Васильевич (1924-69) , Герой Социалистического Труда (1957), полный кавалер ордена Славы (1944, 1945, 1946). В Великую Отечественную войну лейтенант, командир взвода разведэскадрона гвардейской кавалерийской дивизии, отличился в боях при освобождении Чехословакии.

---

Сергей Викторович (р. 1969), российский спортсмен (хоккей с шайбой). Нападающий ЦСКА (1988-90), клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт Ред Уингз)" (с 1990). Один из самых техничных и результативных отечественных легионеров в НХЛ (св. 200 голов).

---

Сергей Петрович (1869-1936) , российский хирург, создатель научной школы, основоположник отечественной урологии, заслуженный деятель науки (1928). Труды по хирургии желчных путей, нейрохирургии и др. Один из первых в России применил эндоскопические методы исследования.

---

Сергей Филиппович (1896-1970) , геолог, член-корреспондент АН СССР (1939). Труды по геологии нефти. Государственная премия СССР (1950, 1952).

Фёдоров, Виктор Иванович (разведчик)

Фёдоров, Виктор Иванович (ГРУ); Виктор Иванович Фёдоров (разведчик); Федоров, Виктор Иванович (разведчик); Виктор Иванович Федоров (разведчик)

Виктор Иванович Федоров (1901, Санкт-Петербург — 27 апреля 1938, Московская область) — советский разведчик. Начальник 2-го отдела разведывательного управления РККА.

Wikipedia

Фёдоров

Эта статья о носителях фамилии. О дворянском роде см. Фёдоровы.

Фёдоров (укр. Федоров), Фёдорова (укр. Федорова) — русская и украинская фамилия, образованная от имени Фёдор. В Списке общерусских фамилий занимает 21-е место.

Ejemplos de uso de Фёдоров

1. Фёдоров: Это значит, что наше общество нормализуется.

2. Фёдоров: У нас будет предельно прагматизированный парламент.

3. Фёдоров: Сознательно шли на невыполнение плана приема.

4. Фёдоров: Во-первых, зарабатываем на собственных разработках.

5. Заместителем председателя стал Владимир Александрович Фёдоров.